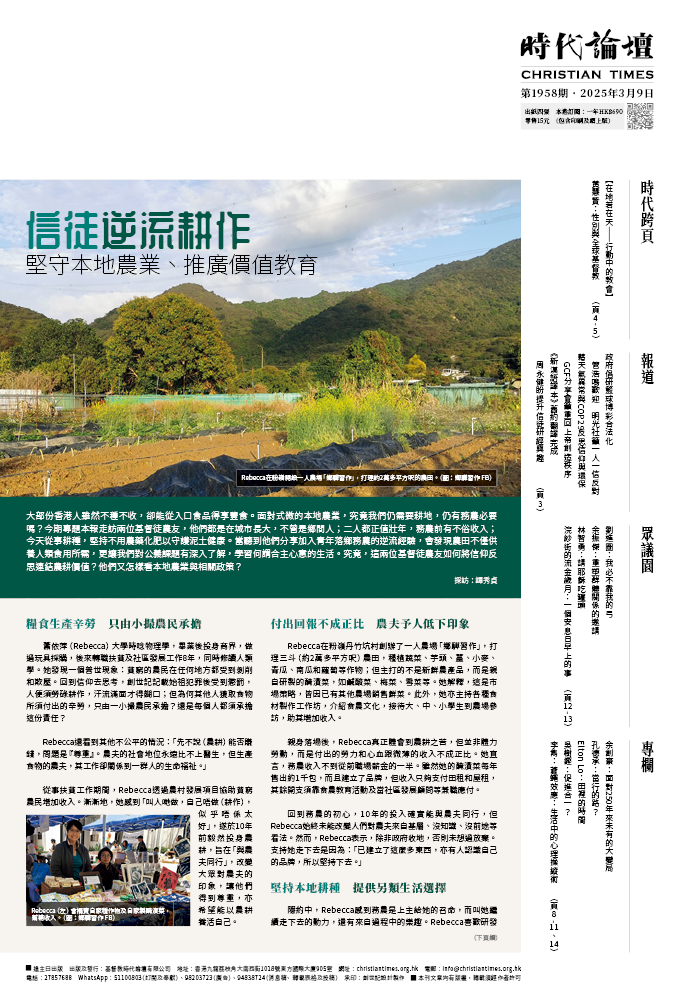

大部份香港人虽然不种不收,却能从入口食品得享丰食。面对式微的本地农业,究竟我们仍需要耕地,仍有务农必要吗?今期专题本报走访两位基督徒农友,他们都是在城市长大,不曾是乡间人;二人都正值壮年,务农前有不俗......

时

头版专题

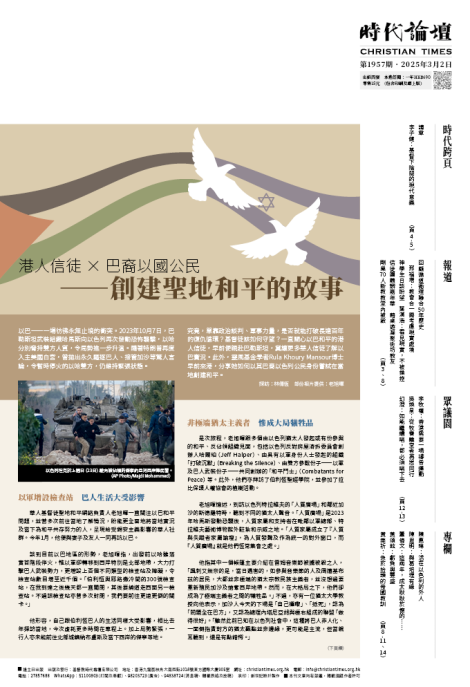

以巴──一场彷佛永无止境的冲突。2023年10月7日,巴勒斯坦武装组织哈马斯向以色列再次发动恐怖袭击,以哈分别胁持双方人质,令局势进一步升温。随着特朗普再度入主美国白宫,曾抛出永久驱逐巴人、接管加沙等惊人言论,令暂时停火的以哈双方,仍维持紧张状态。

究竟,单靠政治谈判、军事力量,是否就能打破长达百年的复仇循环?基督徒该如何守望?一直关心以巴和平的港人信徒,早前便亲赴巴勒斯坦,冀让更多华人信徒了解以巴实况。此外,灵风基金学者Rula Khoury Mansour博士早前来港,分享她如何以其巴裔以色列公民身份尝试在当地创建和平。

这几年经历社运、疫情、移民潮,有人形容香港正处于创伤时代,人们经常感到焦虑、恐惧、不安。此情此景的香港教会,不论是信徒、教牧,同样有着不同的创伤。在这个充满伤痛的社会,教会能否提供安全的分享空间,成为......

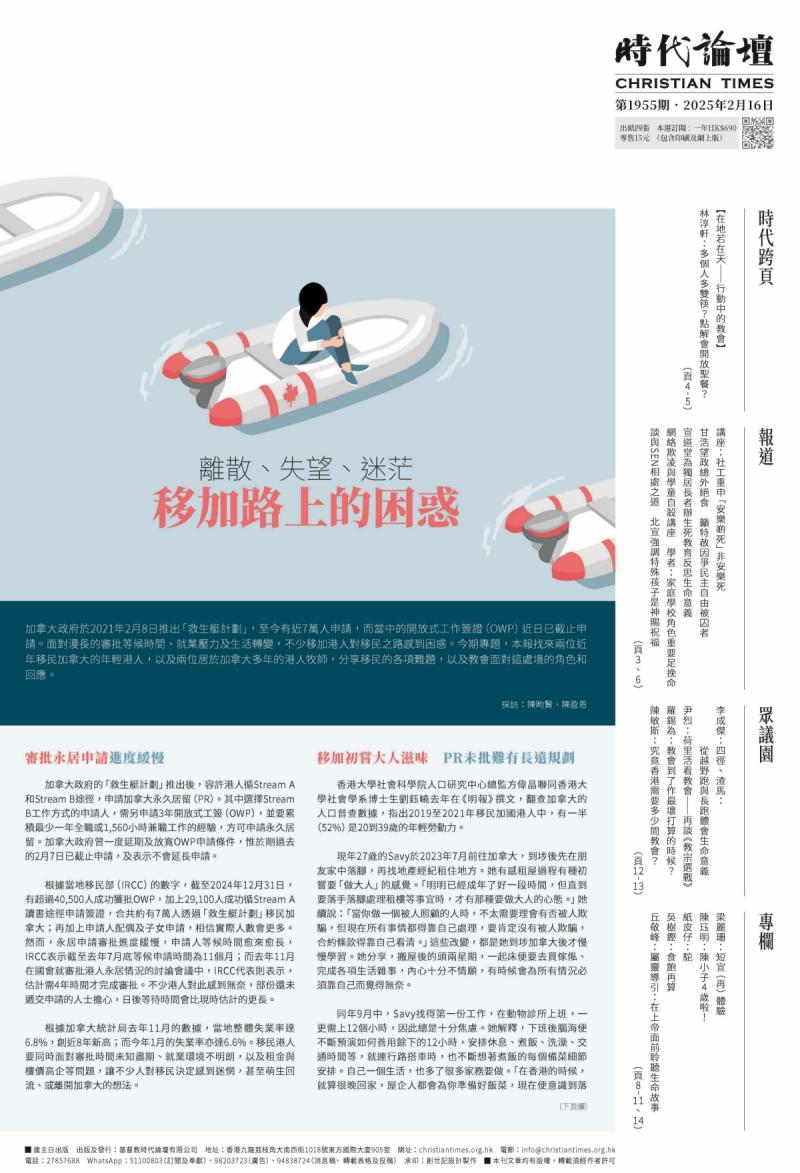

加拿大政府于2021年2月8日推出「救生艇计划」,至今有近7万人申请,而当中的开放式工作签证(OWP)近日已截止申请。面对漫长的审批等候时间、就业压力及生活转变,不少移加港人对移民之路感到困惑。今期专题,本报找来两位近年移民加拿大的年轻港人,以及两位居于加拿大多年的港人牧师,分享移民的各项难题,以及教会面对这处境的角色和回应。

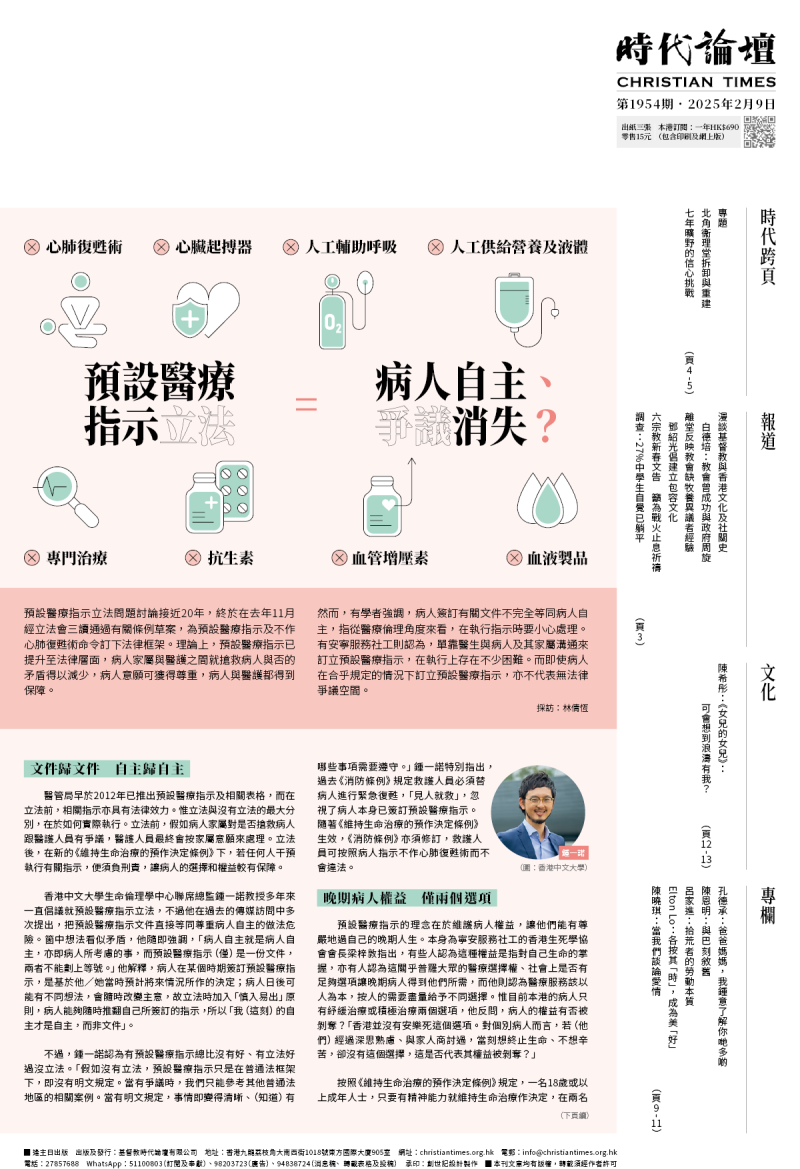

预设医疗指示立法问题讨论接近20年,终于在去年11月经立法会三读通过有关条例草案,为预设医疗指示及不作心肺复苏术命令订下法律框架。理论上,预设医疗指示已提升至法律层面,病人家属与医护之间就抢救病人与否的矛盾得以减少,病人意愿可获得尊重,病人与医护都得到保障。

然而,有学者强调,病人签订有关文件不完全等同病人自主,指从医疗伦理角度来看,在执行指示时要小心处理。有安宁服务社工则认为,单靠医生与病人及其家属沟通来订立预设医疗指示,在执行上存在不少困难。而即使病人在合乎规定的情况下订立预设医疗指示,亦不代表无法律争议空间。

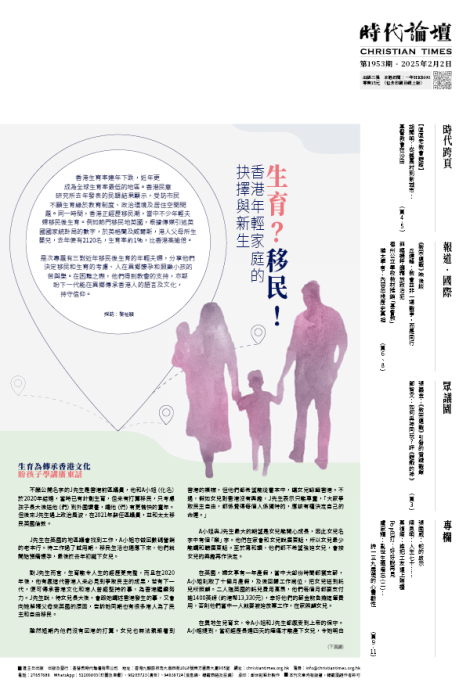

香港生育率连年下跌,近年更成为全球生育率最低的地区。香港民意研究所去年发表的民调结果显示,受访市民不愿生育缘于教育制度、政治环境及居住空间问题。同一时间,香港正经历移民潮,当中不少年轻夫妇移民后生育。例如热门移民地英国,根据传媒引述英国国家统计局的数字,于英格兰及威尔斯,港人父母所生婴儿,去年便有2120名,生育率约1%,比香港高逾倍。

是次专题有三对近年移民后生育的年轻夫妇,分享他们决定移民和生育的考虑、人在异乡怀孕和照顾小孩的苦与乐。在困难之际,他们得到教会的支持,亦期盼下一代能在异乡传承香港人的语言及文化,持守信仰。

圣经中,「蛇」出现超过60次,遗憾是它每每与恶毒、狡猾、魔鬼、撒但等搭上关连;最正面的描述,相信就只有马太福音中耶稣提醒门徒要灵巧像蛇。灵巧,的确是蛇的特征。它们能屈能伸,在不同气候、水土环境,都可发现蛇踪。纵然经历冰河时代,蛇至今仍未灭绝。

不过,人类有时比毒蛇还可怕,看似理所当然的城市发展,往往令这种具丰富生态价值的物种,濒临灭绝。可幸是绝处总能逢生,尤其香港「地头蛇」,虽然有些同类品种在邻近地区什至全球属濒危,但它们在这地方却展现出顽强生命力,维持着稳定数量,什至衍生新品种。蛇虽被视为「冷血」(实为变温),却是充满盼望,无论如何受环境压迫,仍继续繁衍。或者,生存在今天的香港,我们正正需要如蛇的灵巧智慧。

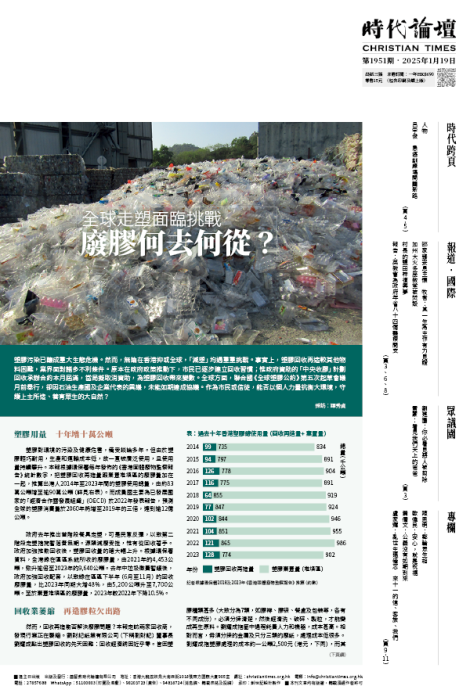

塑胶污染已酿成重大生态危机。然而,无论在香港抑或全球,「减塑」均遇重重挑战。事实上,塑胶回收再造较其他物料困难,业界面对诸多不利条件。原本在政府政策推动下,市民已逐步建立回收习惯;惟政府资助的「中央收胶」计划回收承办合约本月届满,当局拟取消资助,为塑胶回收带来变数。全球方面,联合国《全球塑胶公约》第五次起草会议月前举行,却因石油生产国及企业代表的异议,未能如期达成协议。作为市民或信徒,能否以个人力量抗衡大环境,守护上主所造、养育众生的大自然?

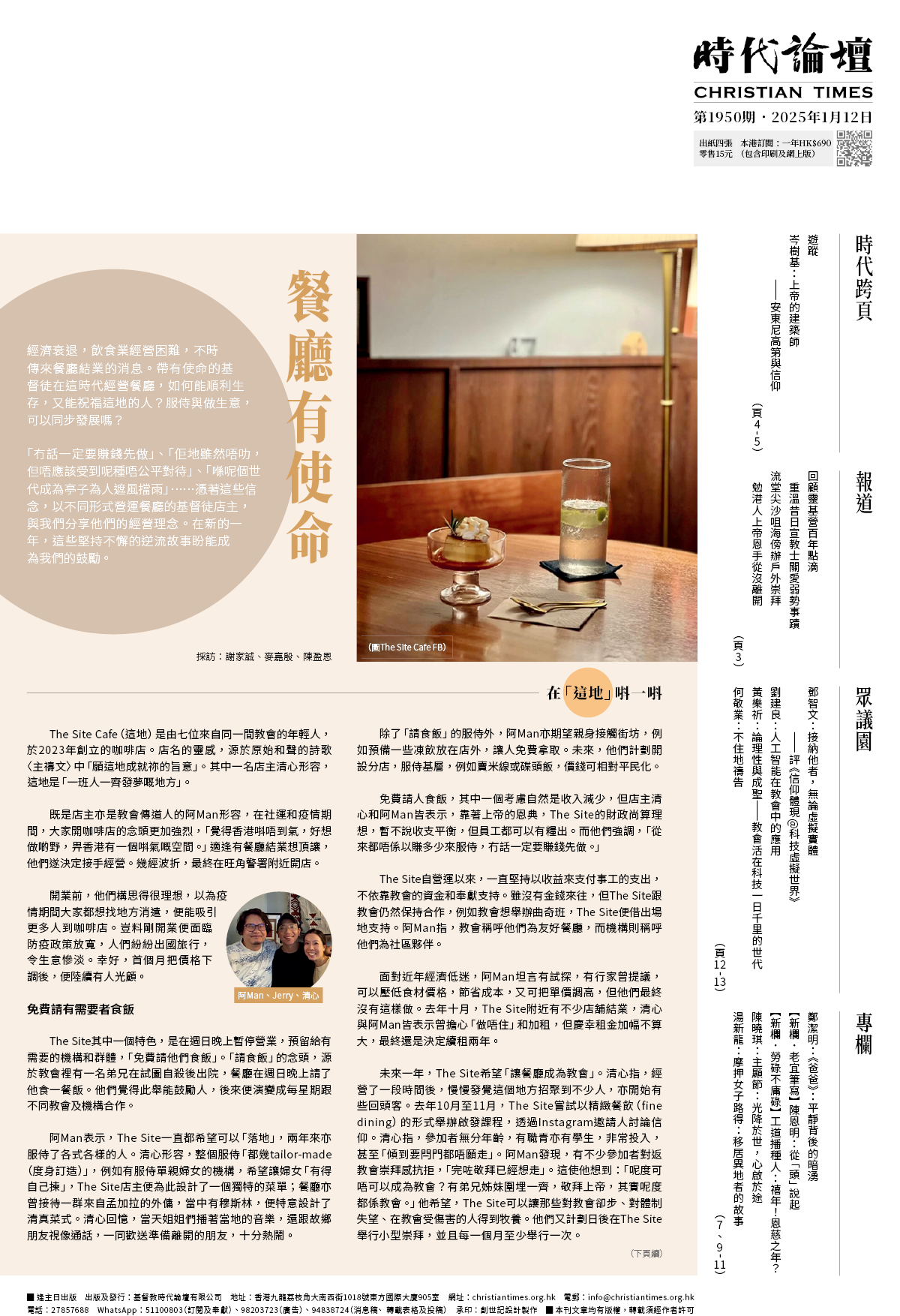

经济衰退,饮食业经营困难,不时传来餐厅结业的消息。带有使命的基督徒在这时代经营餐厅,如何能顺利生存,又能祝福这地的人?服侍与做生意,可以同步发展吗?

「冇话一定要赚钱先做」、「佢地虽然唔叻,但唔应该受到呢种唔公平对待」、「喺呢个世代成为亭子为人遮风挡雨」……凭着这些信念,以不同形式营运餐厅的基督徒店主,与我们分享他们的经营理念。在新的一年,这些坚持不懈的逆流故事盼能成为我们的鼓励。

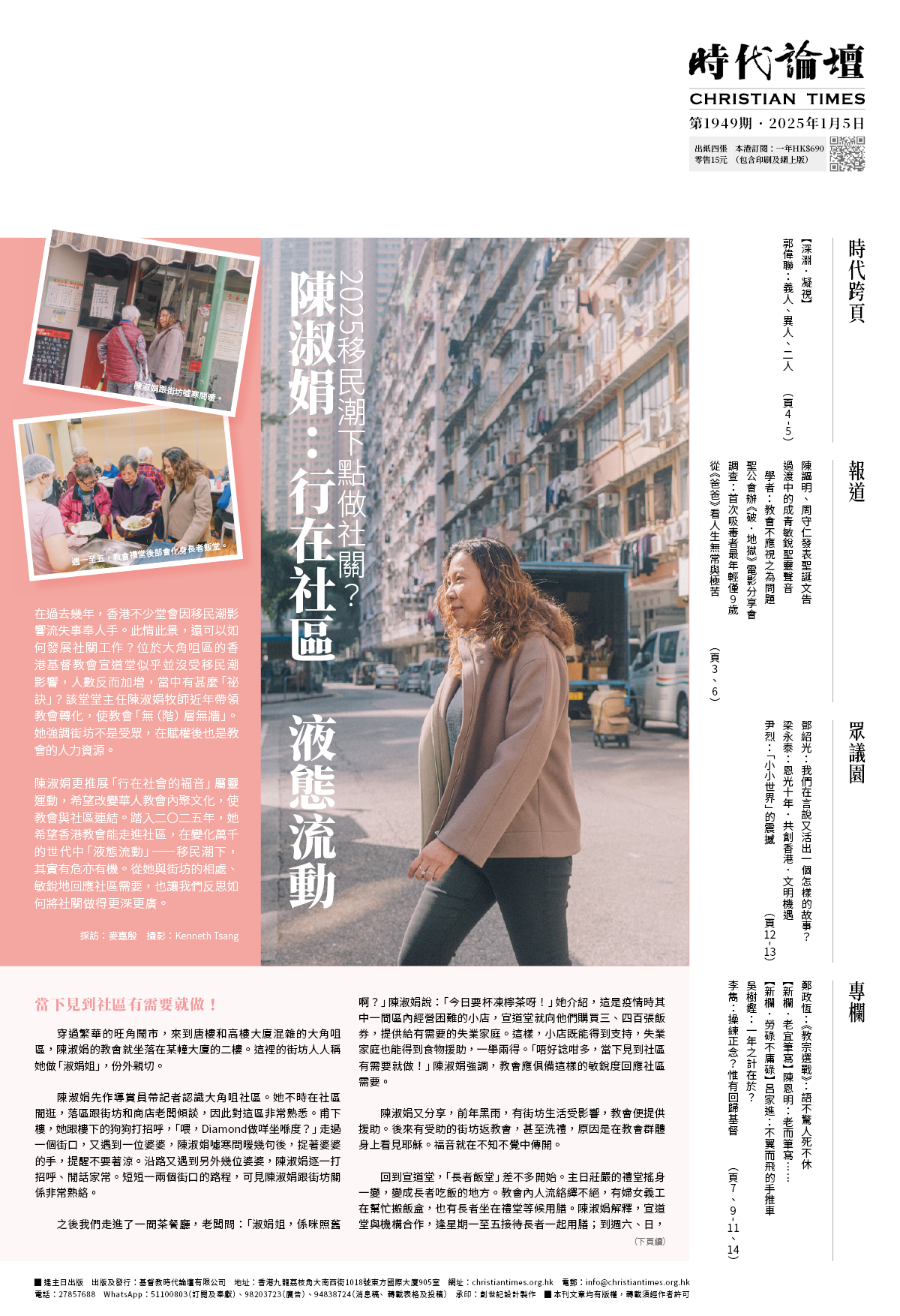

在过去几年,香港不少堂会因移民潮影响流失事奉人手。此情此景,还可以如何发展社关工作?位于大角咀区的香港基督教会宣道堂似乎并没受移民潮影响,人数反而加增,当中有什么「秘诀」?该堂堂主任陈淑娟牧师近年带领教会转化,使教会「无(阶)层无墙」。她强调街坊不是受众,在赋权后也是教会的人力资源。

陈淑娟更推展「行在社会的福音」属灵运动,希望改变华人教会内聚文化,使教会与社区连结。踏入二〇二五年,她希望香港教会能走进社区,在变化万千的世代中「液态流动」――移民潮下,其实有危亦有机。从她与街坊的相处、敏锐地回应社区需要,也让我们反思如何将社关做得更深更广。

回望2024年,可说是多事之秋,教内先后发生多场风波:正生书院停运、教内多个组织解散或停刊、数间教会揭性侵及性骚扰事件,还有一位又一位神学巨人安息主怀。种种事件令人看似无望,但神学家莫特曼的神学提醒我们,盼望仍然在人间。在众多先贤身上,仍可看到有人默默地坚守岗位。

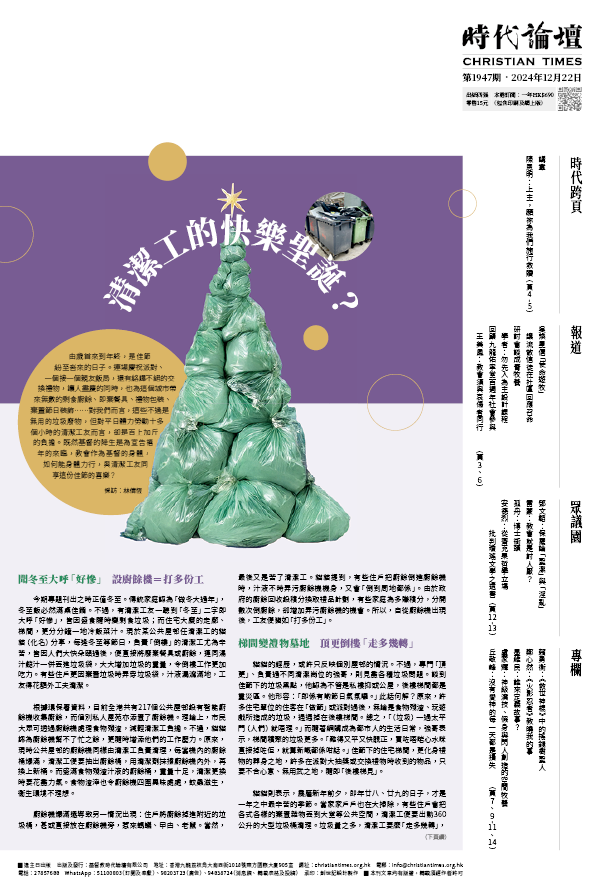

由岁首来到年终,是佳节纷至沓来的日子。连场庆祝派对、一个接一个亲友饭局,还有络绎不绝的交换礼物,让人尽庆的同时,也为这个城市带来无数的剩食厨馀、即弃餐具、礼物包装、弃置节日装饰……对我们而言,这些不过是无用的垃圾废物,但对平日体力劳动十多个小时的清洁工友而言,却是百上加斤的负担。既然基督的降生是为宣告禧年的来临,教会作为基督的身体,如何能身体力行,与清洁工友同享这份佳节的喜乐?

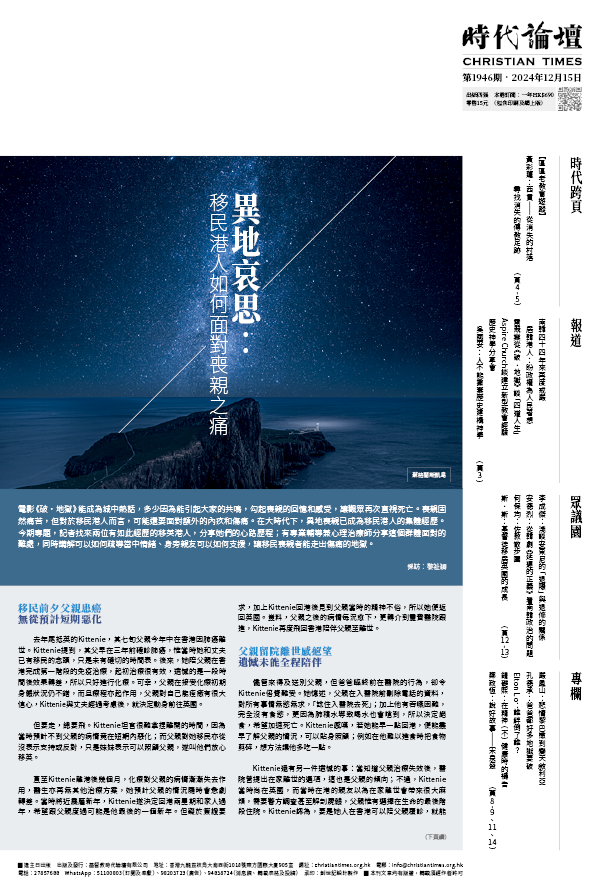

电影《破‧地狱》能成为城中热话,多少因为能引起大家的共鸣,勾起丧亲的回忆和感受,让观众再次直视死亡。丧亲固然痛苦,但对于移民港人而言,可能还要面对额外的内疚和伤痛。在大时代下,异地丧亲已成为移民港人的集体经历。今期专题,记者找来两位有如此经历的移英港人,分享她们的心路历程;有专业辅导兼心理治疗师分享这个群体面对的难处,同时讲解可以如何疏导当中情绪、身旁亲友可以如何支援,让移民丧亲者能走出伤痛的地狱。

最近电影《破.地狱》成为热话,不同宗教的丧礼仪式成为大家关注的焦点。一般丧礼都只会采取一种宗教仪式,当家人的宗教信仰不同时,应选择哪种仪式?

有殡仪策划师指,办丧礼通常会以先人的宗教取向为依归,但当出现分歧,家人就需要达成共识。不过,殡仪策划师也曾遇过一个丧礼中会接续进行不同宗教仪式;有基督新教信徒就曾为家人举办佛教与基督教的跨宗教丧礼。

礼仪,传承了教义,也盛载了人情。在信仰多元的现实处境之中,礼仪不单是信仰的告白,也是情义的互动。在哀悼与追思之间,如何容让人瞥见永恒?

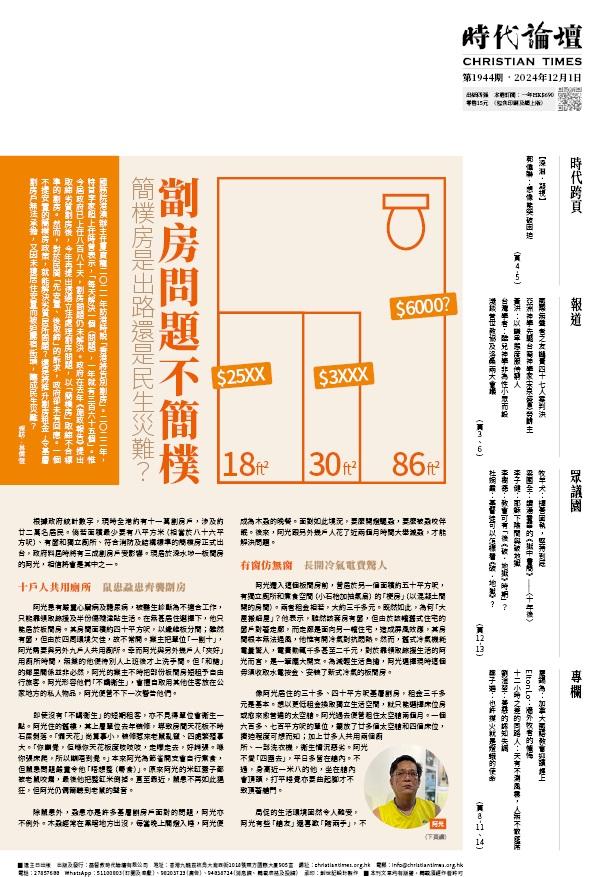

国务院港澳办主任夏宝龙二〇二一年访港时说「香港将告别劏房」。二〇二二年,特首李家超上任时曾表示,「每天解决一个(问题),一年就有三百六十五个」。惟今届政府已上任八百八十天,劏房问题仍未解决。政府在去年《施政报告》提出取缔劣质劏房后,今年再提出透过立法处理劏房问题,以「简樸房」取缔不合标准的劏房。然而,对于民间「先安置、后取缔」的诉求,政府却未有回应。一个不提安置的简樸房政策,就能解决劣质居所问题?还是将推升劏房租金, 令基层劏房户无法承担,又因未获居住安置而被迫露宿街头,酿成民生灾难?

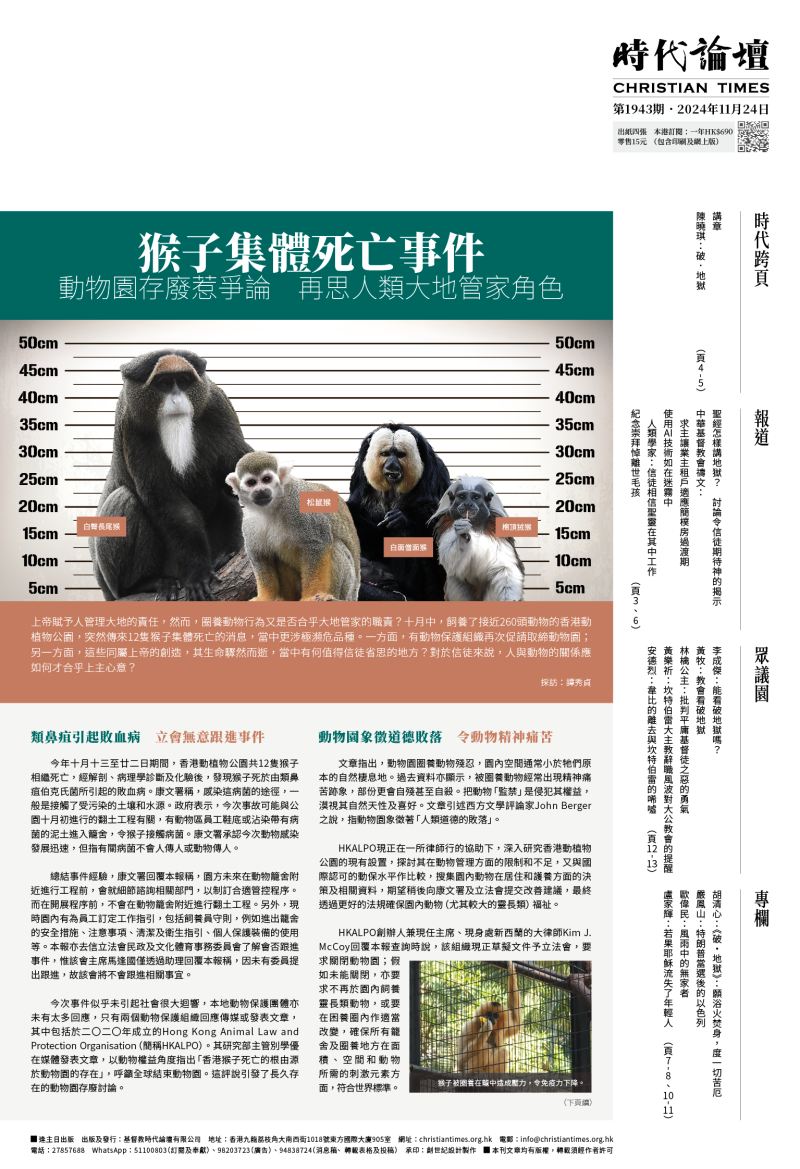

上帝赋予人管理大地的责任,然而,圈养动物行为又是否合乎大地管家的职责?十月中,饲养了接近260头动物的香港动植物公园,突然传来12只猴子集体死亡的消息,当中更涉极濒危品种。一方面,有动物保护组织再次促请取缔动物园;另一方面,这些同属上帝的创造,其生命骤然而逝,当中有何值得信徒省思的地方?对于信徒来说,人与动物的关系应如何才合乎上主心意?

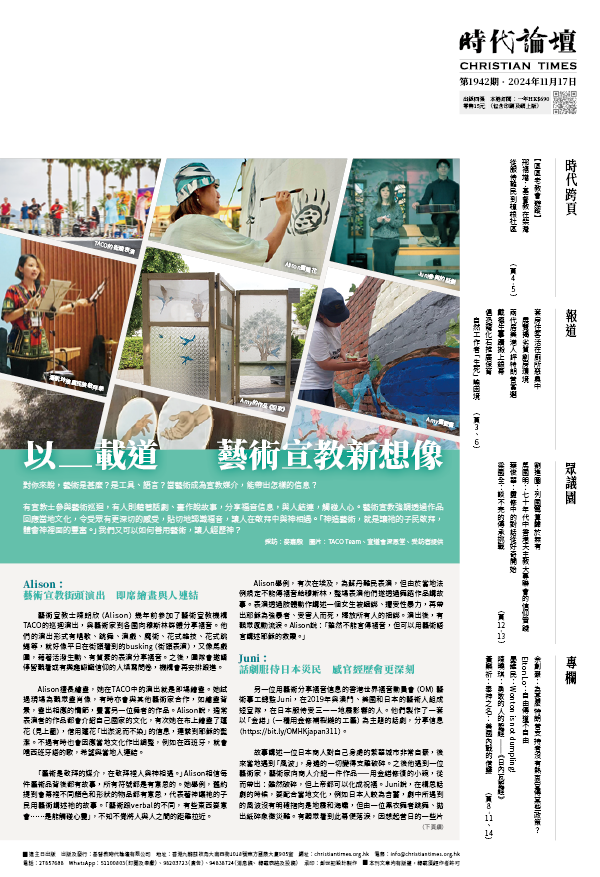

对你来说,艺术是什么?是工具、语言?当艺术成为宣教媒介,能带出怎样的信息?

有宣教士参与艺术巡迴,有人则借着话剧、画作说故事,分享福音信息,与人结连,触碰人心。艺术宣教强调透过作品回应当地文化,令受众有更深切的感受,贴切地认识福音,让人在敬拜中与神相遇。「神造艺术,就是让他的子民敬拜,体会神里面的丰富。」我们又可以如何善用艺术,让人经历神?

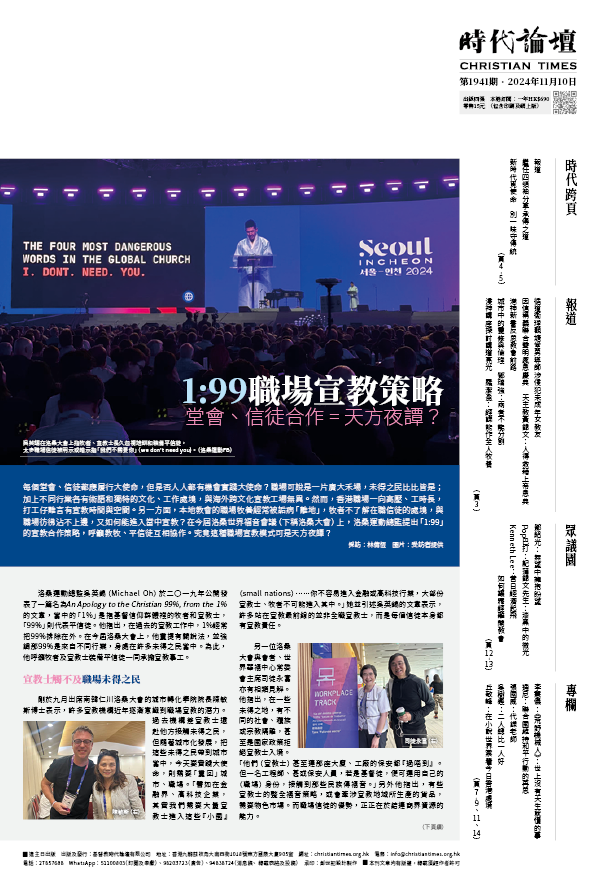

每个堂会、信徒都应履行大使命,但是否人人都有机会实践大使命?职场可说是一片广大禾场,未得之民比比皆是;加上不同行业各有术语和独特的文化、工作处境,与海外跨文化宣教工场无异。然而,香港职场一向高压、工时长,打工仔难言有宣教时间与空间。另一方面,本地教会的职场牧养经常被诟病「离地」,牧者不了解在职信徒的处境,与职场彷佛沾不上边,又如何能进入当中宣教?在今届洛桑世界福音会议(下称洛桑大会)上,洛桑运动总监提出「1:99」的宣教合作策略,呼吁教牧、平信徒互相协作。究竟这种职场宣教模式可是天方夜谭?